自然素材の安全神話に警鐘! 『無農薬の家』 ® を提案

現在、日本の木材は外国材が8割以上でその大半が薬剤漬けです。

また、製材所の乾燥工程で防腐・防虫・防カビ等の薬剤処理が主流となっており、国産材でも安心できないのです。

漆喰や珪藻土にも割れ防止の接着剤や防カビ材等、下地にシーラー剤や撥水剤、アク止め剤等化学薬剤の使用は多種に渡ります。

水道管には強烈なシンナー臭の接着剤が使用され、匂いに敏感な人々を苦しめています。

新建材(合板・修正・プリント複合材類)だけが気を付けるべき建材ではありません。

当社が手掛ける「無農薬の家」は、木材や漆喰等の自然素材に有害な薬剤処理は行わない。

断熱材や基礎パッキンまで天然素材に徹底的にこだわり、重度アレルギー患者やにおいに敏感な人でも安心して暮らせる住まい造りに取り組んでいます。

さまざまな検証データが存在

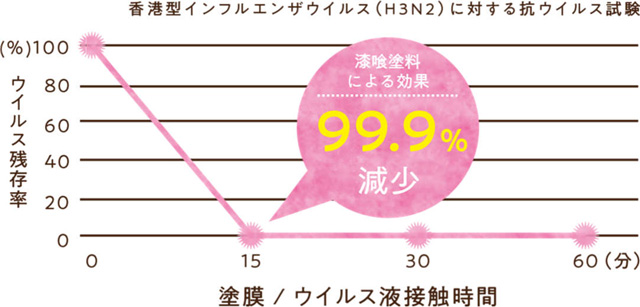

漆喰や漆喰塗料がなぜウイルス対策になるのか

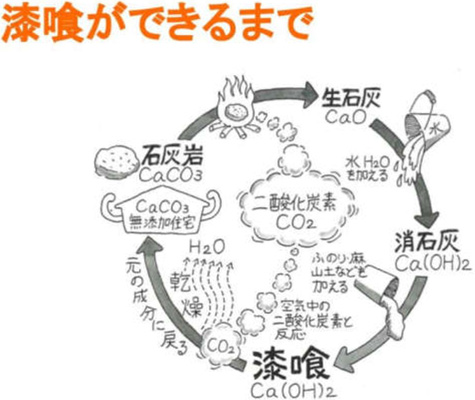

漆喰や漆喰塗料の主原料は消石灰です。消石灰といえば高病原性鳥インフルエンザが日本国内で確認された時、白い防護服を着た作業員が鶏舎の中や周囲に白い粉末を大量に散布していた光景をテレビで見たのを覚えていると思います。

あの白い粉が消石灰(水酸化カルシュウム)です。消石灰は大昔のサンゴがもとになった石灰石を焼成・消化したもので多孔質構造、強アルカリ性で、細菌やウイルスを吸着し増殖を抑制する効果があります。

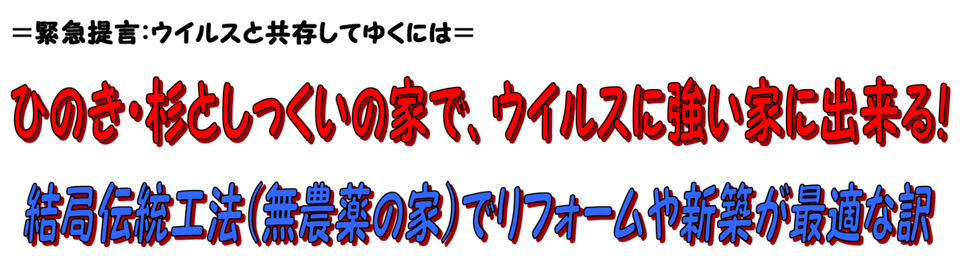

ヒノキとスギ木材のウイルスに対する効果をデーターで検証!

10~15分で粗消滅 。

平成28年度「奈良の木で健康になる」実証事業(奈良県農林部奈良の木ブランド課)

抗ウイルス活性値

数値が高いほど、不活化とは、感染力のあるウイルスの数を減らすことです。

4.3および4.4はこの試験方法でもっとも高い値です。

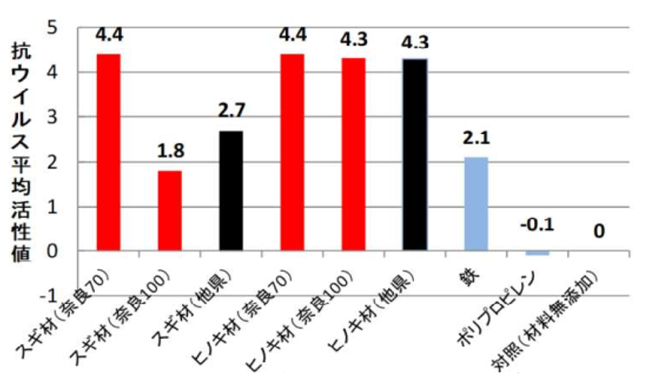

学童の生活環境を汚染したウイルスの感染性の時間変化の解析

2.非撥水性素材上におけるウイルスの安定性について

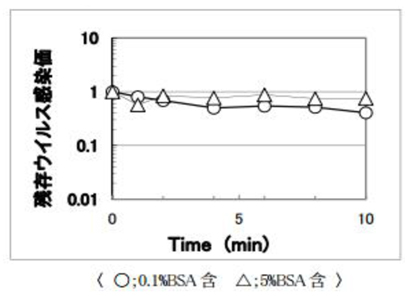

図4 ヒノキ材上で回収されるウイルスの感染価の減少

図4 ヒノキ材上で回収されるウイルスの感染価の減少

ヒノキ材、運動場砂は非撥水性であり、ウイルス液滴下直後から目視により液体が素材の中に吸収されるのが観察された。3種類のウイルスのいずれでもウイルス液滴下5分で試料表面の液体は乾燥したように見えた。(図4)のヒノキ材上でのウイルスの感染価の減少では、回収された残存ウイルスの感染価は滴下5分後からの減少が見られ、10分では対照(Time-0)に較べIAVでは0.07、PVでは0.01、HSVでは0.001であった。(図5)運動場砂上でもウイルス液は滴下直後に試料に吸収されたヒノキと同様乾燥したように見えた。しかし、回収されてくるウイルス感染価の変化についてはヒノキの場合と異なり、PVでは20分経過してもTime-0と変わらない感染価を保ち、IAVでは15分経過後から感染価が低下し20分で0.08となり、HSVでは10分経過後から感染価の減少が見られ、20分で0.01であった。

3.共存タンパク質の影響

図6 ランドセル上で回収されるインフルエンザウイルスの感染価の減少

図6 ランドセル上で回収されるインフルエンザウイルスの感染価の減少

回収ウイルス量へのウイルス試料液中の共存タンパクの影響の有無を見るために、撥水性があったランドセルを用いて各0.01%BSAと5%BSAを含ませたウイルス液で経時的なウイルスの感染価の変化を比較した(図6)。しかし、Time-0から10分まで調べた限りでは、ウイルスの感染価の変化に差はなかった。

考察

ペットボトルなど、幾つかの素材上では汚染後15分以上経っても感染性ウイルスが回収された。この期間は手指等を介した接触感染の経路のひとつとして、集団生活下で私たちが触れる材料についたウイルスが伝播源となることが考えられる。ヒノキ材など吸水性が強く汚染部位が乾燥しやすいものではウイルス不活化までの時間が早く、伝染源としての役割は小さいと考えられる。

一般に、ウイルスの伝播力と汚染部位の乾燥とは大きく関与すると考えられる。

安衛研ニュースNo.88(2016-02-05) 化学物質のDNA損傷性を検出せよ!– 職業性発がん撲滅を目指してより引用

化学物質のDNA損傷性を検出せよ!– 職業性発がん撲滅を目指して –

1.はじめに – 増え続ける化学物質と職業性発がん –

化学物質による職業性発がんの報告は、イギリスの外科医であったパーシヴァル・ポット氏の“煙突掃除人の陰嚢がん(1775年)”に端を発するといわれています1)。ポット氏は、ロンドンの煙突掃除人に陰嚢がんが多いことを報告し、“すす”がその原因であると指摘しました。後に、この“すす”の中に含まれていたベンゾピレンA)という化学物質がその発がん原因化学物質の一つであったことが示されています。

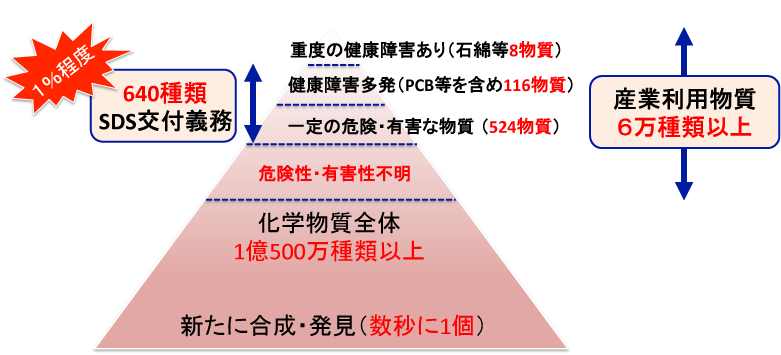

さて、ポット氏の報告から約2世紀半、現在、いったいどの位の数の化学物質が地球上に存在しているのでしょうか。世界最大の化学物質データベース(Chemical Abstracts Service: CAS)を提供するアメリカ化学会によると、2016年1月時点で、なんと1億500万種類以上の化学物質が登録されています2)。この数は2009年の時点では5000万種類でしたので、単純に計算しても1年間に1000万種類近い化学物質が、人類によって新たに合成(または発見)されていることになります。これは数秒に1個の勢いで化学物質が増えていると言え、このメルマガ記事を読み終わる頃には化学物質が数百種類増えていることでしょう。これら化学物質の内、現在、我が国で産業使用されている化学物質の数はどの位かというと、6万種類以上になると考えられており、この数も年々増加傾向にあります3)。 一方で、産業現場で労働者がばく露される可能性がある化学物質でその危険性・有害性が判明しているものはどの程度あるのでしょうか。昨年度の労働安全衛生法の一部改正によって、一定の危険性・有害性があると考えられる化学物質(524物質)は、従来の個別規制対象化学物質(116物質)に加えて、SDS (Safety data sheet) 交付義務、リスクアセスメント義務が課されるようになりましたが(2016年6月施行)、仮にこれら化学物質の危険性・有害性が全て判明したとしても、現在の産業使用化学物質の数からするとわずか1%程度であり、実際には、これら640種類の化学物質の中で、発がん性が判明、または示唆されているものは相当限定されます(図1参照)。すなわち、労働現場で使用される化学物質のほとんどは発がん性が不明であり、労働者は知らず知らずのうちに潜在的に発がん性を有する化学物質にばく露されている可能性を否定することはできません。ちなみに、2012年に大阪のオフセット印刷工場で胆管がんが発生した事例における原因化学物質であると考えられている1,2-ジクロロプロパンは一定の危険・有害な物質524種の中に入っていましたが、その発がん性は不明でした。

化学物質による発がんは、急性毒性とは異なり、その原因物質にばく露されはじめてから影響が現れるまでに長い年月がかかります。それでは職業性発がんの発生を予防するために、発がん性を有する可能性がある化学物質はどのようにして見つけ出せばよいのでしょうか。その手法の一つに“化学物質のDNA損傷性の有無を評価する”という方法があります。化学物質のDNA損傷性評価法はこれまでに、いくつかの手法が考案されていますが、本メルマガでは著者らが開発に取り組んでいる新しいDNA損傷性評価法の概念も含めてご紹介したいと思います。

*1 キシログ「ウイルスにも強い!ヒノキの抗ウイルス作用について調べてみました」

*2 奈良県農林部奈良の木ブランド課(2016)「平成28年度『奈良の木で健康になる』実証事業」

*3 辻本 和子・西出 充德・森下 順子・吉田 穣・小山 一(2013)「学童の生活環境を汚染したウイルスの 感染性の時間変化の解析」

*4 安衛研ニュースNo.88(2016-02-05) 化学物質のDNA損傷性を検出せよ!– 職業性発がん撲滅を目指して

石灰石と 消石灰の写真です。白い粉が消石灰(水酸化カルシュウム)

石灰石と 消石灰の写真です。白い粉が消石灰(水酸化カルシュウム)